- 发布日期:2025-05-21 06:57 点击次数:91

白话文识中医

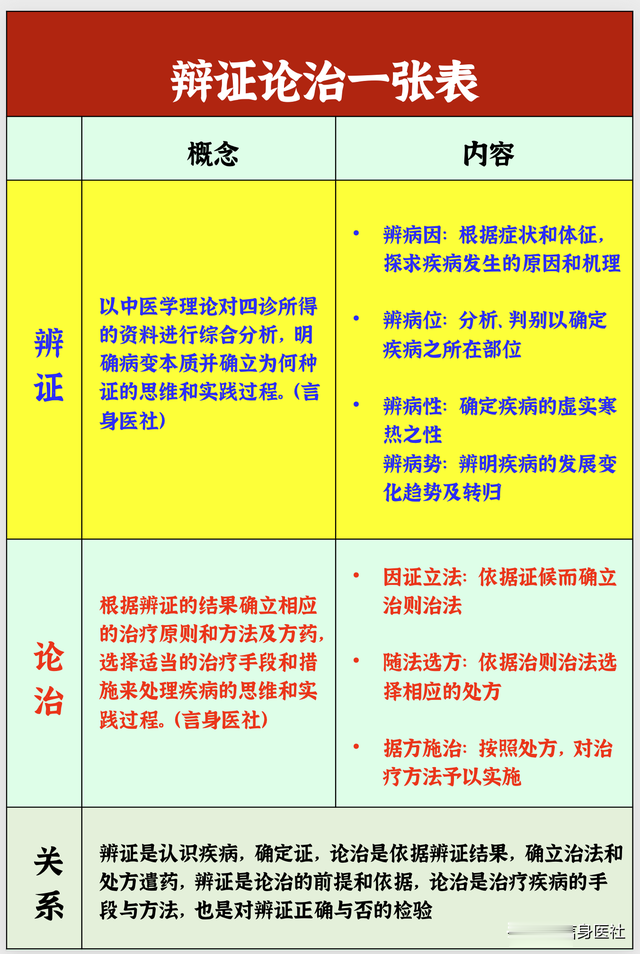

在中医里面,有一个非常重要的方法,叫辨证论治。简单来说,就是我们在看病的时候,不是看到一个症状就直接给药,而是要经过一整套分析推理,搞清楚病的本质,然后再确定用什么方法去治疗。这一整套流程,就是辨证论治。

一、什么是“辨证”?

所谓“辨证”,其实就是根据中医的基础理论,通过“望、闻、问、切”这四种方法,收集患者的各种信息,比如舌头什么颜色、脉象怎么样、有啥不舒服的症状等等。然后把这些信息综合起来,经过分析,找出到底是哪种病理状态,也就是我们说的“证”。

辨证的时候,主要要搞清楚四个方面:

辨病因

也就是说,要找出病是怎么得的。在中医里,病因有很多种,比如外邪(像风寒湿热之类的自然因素)、情绪问题(比如大怒、忧郁)、饮食不当、过度劳累等等。有些病因很明显,比如摔了一跤、被虫咬了,这种通过观察或询问就能知道。但很多时候,病因不那么直白,需要医生根据症状和脉象去推理,叫做“辨证求因”,也就是通过现象来推测背后的原因。

辨病位

就是要弄清楚病是发生在身体的哪个部位。不同的病因,会侵犯不同的地方,比如风寒邪气侵袭皮肤表面,表现为“表证”;如果伤到了脏腑,比如脾胃、肝肾,就属于“里证”。举个例子,咳嗽有痰,说明病在肺;腹胀腹泻,说明病在脾胃。病位搞清楚了,就能知道邪气是浮在表面还是已经深入内部,也能判断病情的轻重和发展方向。比如说水肿,如果是眼睑和头面肿得厉害,多半是外感风邪,治的时候要用发汗解表的方法;但如果是下肢肿得厉害,多半是脾肾出问题了,需要温补脾肾、利水消肿。

辨病性

这里讲的是确定病的“虚实寒热”性质。中医认为,疾病是邪气侵犯人体后,正气和邪气斗争的结果。如果邪气强、正气还能抗得住,表现为“实证”;如果邪气盛而正气亏,就成了“虚证”。比如《素问》里讲:“邪气盛则实,精气夺则虚。”而寒热,则要看是阳气不足导致寒象,还是阴液亏损导致热象。比如外感寒邪,或者体内阳气不足,就出现怕冷、身体发凉,这叫“寒证”;而外感热邪,或者阳气亢盛,就会出现发热、口渴,这叫“热证”。

辨病势

也就是判断病情的发展变化趋势。疾病不是一成不变的,它们有自己的变化规律。比如《伤寒论》把外感病分成六个阶段,从太阳经到厥阴经,每个阶段症状不同,治疗也不一样。又比如温病学把温热病的发展分成卫、气、营、血四个层次,或者根据上、中、下三焦来分析传变。掌握这些变化规律,医生就能预判病情的走向,比如是向好转发展,还是向更深层次恶化,从而及时调整治疗方案。

二、什么是“论治”?

辨证清楚了,接下来就是“论治”,也就是确定怎么治。

论治的过程一般分三步:

因证立法

首先根据辨证的结果,确定治疗的大方向,也就是“治则治法”。比如诊断出是风寒表证,那治疗就要用“辛温解表法”;如果是风热表证,那就要用“辛凉解表法”。总之,不同的证,要用不同的方法去应对。

随法选方

确定了治法后,就要选用合适的方剂。比如风寒感冒,可以选用麻黄汤;风热感冒,可以选用银翘散。选方的时候,要配合治法的要求,选好药物的组成,剂量是多少,怎么煎煮,怎么服用,都要一一安排好。如果选择针灸治疗,也要明确取哪些穴位,用什么手法,针刺多深,留针多久等等。

据方施治

最后一步,就是把选好的治疗方案真正应用到病人身上。比如,开好的中药方交给病人去煎服;针灸的话,由医生根据制定好的方案来操作。按摩、推拿、正骨这些手法疗法,也需要按照具体操作规范执行。某些简单的疗法,医生也可以教给患者自己在家进行,比如艾灸或者简易的推拿手法。

三、辨证与论治的关系

辨证和论治,实际上是中医诊疗过程中密不可分的两个环节。辨证是认识疾病、确定证型,是治疗的前提;而论治是根据辨证的结果,来制定和执行治疗方案,是实践的过程。辨证如果错了,后续治疗也不会有效;而治疗的效果,又可以反过来验证辨证是否正确。因此,辨证论治不仅是中医临床工作的基本原则,也是体现中医学理、法、方、药一整套理论体系具体运用的标志。

所以说,中医看病,绝对不是简单地“头痛医头,脚痛医脚”,而是要经过一套缜密的思维分析,把病因、病位、病性、病势都搞清楚,再制定针对性的治疗方案,真正做到对症施治。